Eine Nacht in Paris mit dem Parfumkomponisten Guillaume Flavigny. Dem einzigen Menschen der aus Musik Parfum macht.

Eine Nacht in Paris mit dem Parfumkomponisten Guillaume Flavigny. Dem einzigen Menschen der aus Musik Parfum macht.

Es

Es ist eine Frage von Leben oder Tod für Guillaume Flavigny: «Wenn du die Wahl hättest», frage ich nach ein paar gemeinsamen Stunden in dieser Pariser Frühlingsnacht, «entweder blind zu sein oder ohne Geruchs- und Geschmackssinn, wie würdest du dich entscheiden?» Flavignys Mausaugen hinter den schwarz umrandeten Brillengläsern verengen sich, die Nüstern seiner langen, schmalen Nase weiten sich. Langsam beugt er sich nach vorne, fixiert mich: «Die meisten Leute glauben, Riechen sei weniger wichtig. Sie irren! Ohne Geschmackssinn würdest du den Frühling nicht mehr rie- chen, kein Essen mehr schmecken, nicht die Liebe, den Sex ...» Das Leben würde zum Film, zum Schauspiel hinter einer Scheibe: «Es wäre grauenhaft. Ohne Geschmack hättest du kein Leben.»

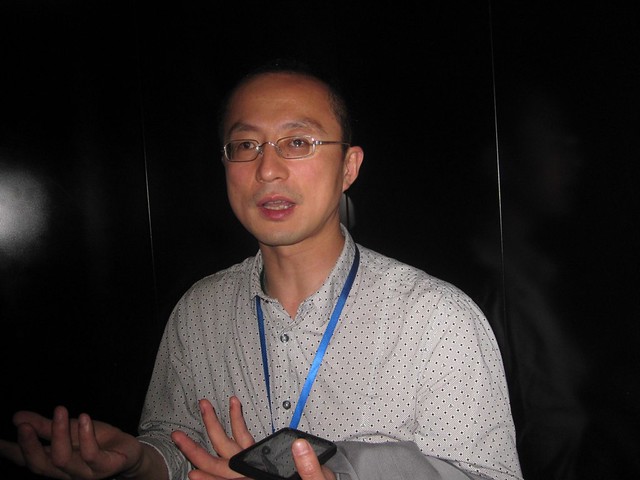

Flavigny ist eine Meisternase, un nez, wie man in Frank- reich Parfumkomponisten und Önologen nennt. Einer der sechzehn Auserwählten, die für den weltgrössten Geruchs- und Geschmackshersteller Givaudan in der noblen Pariser Avenue Kléber Parfums für Häuser wie Gucci, Dior, Lacoste, aber auch für Nischenmarken entwickeln. Dreissig Prozent aller Parfums entwirft Givaudan, schätzt das Unternehmen, dessen Name ebenso selten auftaucht, wie Parfümeure in die Öffentlichkeit treten; wenige kennen «die Nase» Flavigny – doch fast jeder kennt einen seiner Düfte.

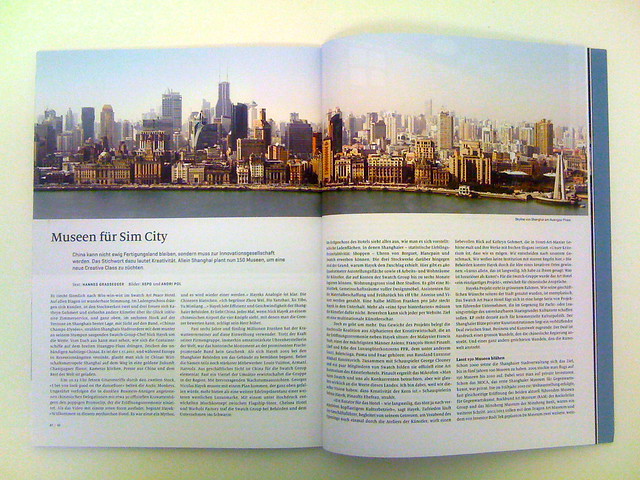

Vol de Nuit («Nachtflug/Nachtraub») heisst eines der am längsten produzierten Parfums überhaupt. Nacht und Parfum, das ist ein Duett wie Gainsbourg und Bardot. Es geht um Sex, Verführung, Flüchtigkeit und Täuschung. Etwa neunzig Prozent der Aromen sind synthetisch. Natürlichkeit ist eine Illusion in dieser Welt, in der sich alles im Kopf abspielt. Das Parfum als «zweites, unsichtbares Kleid», wie es die Werbung verspricht? «In einer Pariser Sommernacht riecht man die Parfums der Männer und Frauen, wenn sie in die Oper oder ins Theater gehen. Aber die Stadt riecht am besten zwei, drei Stunden vor dem Morgengrauen, wenn die Nacht sauber wird und der Lärm verstummt», sagt Flavigny.

Unsere Nächte wurden klarer mit der Desodorisierung der öffentlichen Räume, seit man Mitte des 18. Jahrhunderts den Gestank anging, in Berlin, London, Paris. Damals dienten Düfte oft der Bekämpfung von Krankheiten; davor der Beweihräucherung der Götter: per fumum – Parfum. Heute gibt es Künstler wie den Neuseeländer Dane Mitchell, die mit Parfums «flüchtige Skulpturen» schaffen oder sie gar als Mittel zur Aussöhnung der Religionen verstehen wie die Berliner Daniel Josefsohn und Susanne Raupach mit ihrem Parfum MoslBuddJewChristHinDao.

Der Kulturwandel macht auch vor den letzten Reservaten gemeinsamer stinkender Körperlichkeit, den Diskotheken und Clubs, nicht halt. Seit dort Rauchverbot gilt, sind diese Orte des früheren Einheitsgeruchs aus Kippen, Schweiss und Alkohol zu Duftkakofonien geworden. Man riecht Disconebel mit beigemischtem Erdbeergeschmack, riecht die immer öfter parfümierten Werbeflyer, riecht sich. Es ist unter Clubgängern normal geworden, über den Körpergeruch anderer zu lästern. Das zweite Kleid – früher Luxus, heute ein Muss. Ein Triumph für Parfum- komponisten wie Flavigny, die auf der Klaviatur unserer Illusionen spielen und uns eine Aura verleihen können.

Guillaume Flavigny ist mit 35 Jahren ein Jüngling in seiner Branche. Bereits mit 26 kam er in die «Kléber». Er absolvierte die einzige staatliche Parfumschule der Welt, die ISIPCA in Versailles. Sein preisgekrönter Abschlussduft ist noch heute in der Versailler Osmothèque, dem Fixpunkt der Parfumwelt, zu begutachten. So öffneten sich für Flavigny die Tore zu Givaudans Parfümeurschule, wo pro Jahr nur drei Bewerber aufgenommen werden. Um die zweihundert Spitzenparfümeure soll es weltweit geben, genaue Zahlen sind nicht erhältlich, die Industrie hütet ihre Geheimnisse.

Sprache für Musik und Düfte

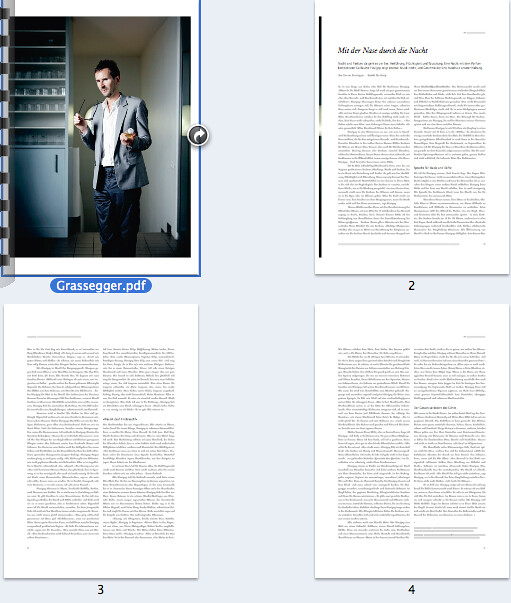

Als ich bei Flavigny eintrete, läuft Beastie Boys. Der hagere Mitt- dreissiger hat kurzes, leicht verwuscheltes Haar, einen Dreitagebart. Grade tröpfelt er eine Tinktur auf einen der Teststreifen, die er zwischen den Fingern seiner rechten Hand auffächert. Flavigny kann Düfte auf der Basis von Musik schaffen. Das ist wohl einzigartig. Die Sprache der Parfümerie ähnelt jener der Musik, nur hat die Dufttonleiter fast viertausend Töne.

Givaudans Eleven lernen, diese Töne zu beschreiben, ähn- liche Töne in Skalen zusammenzufassen, aus Noten Akkorde zu kombinieren und Akkorde zu Harmonien zu verbinden. Beim Komponieren zählt der Ablauf des Duftes, also wie Kopf-, Herz- und Basisnoten über die Zeit miteinander spielen – in einer Sinfo- nie. Ein Parfum besteht aus 15 bis 150 Tönen, orchestriert in allen drei Lagen. Doch während musikalische Harmonien über akustische Schwingungen technisch beschreibbar sind, bleiben olfaktorische Harmonien der Empfindung überlassen.

Die Übersetzung von Musik in Duft ist Guillaume Flavignys Fähigkeit. Sein Azarro Duo Men ist für ihn Soul-Pop mit Retro-Touch; es sei entstanden aus Amy Winehouse’ Back to Black. «Ihr Song ist warm und sensuell wie Tonkabohne, Vanille, Benzoeharz, Feigen», sagt er, «frisch wie grüne Blätter und Pfeffer.» Er vibriere, wie wenn Zedernholz mit dem erdig-bitteren asiatischen Süssgras Vetiver zusammenkomme. Für Flavigny ist Musik der Ausgangspunkt.

Morgens gegen halb neun öffnet er seine Musikbox im Computer. Vor ihm Files mit Erik Satie, Jill Scott, The Arcade Fire. Er beginnt mit zwei Stunden Mozart. Während seine Kollegen oft weit reisen, um Inspiration zu finden – gerade verlässt der braun gebrannte Christophe Raynaud, Co-Créateur des derzeit erfolgreichsten Männerparfums One Million von Paco Rabanne, sein Büro für eine Afrikareise –, fin- det Flavigny die Welt in der Musik. Der lockere Jazz des Pianisten Laurent Assoulen überzeugte 2009 den Parfümeur, erstmals Musik konkret zu übersetzen. Fünf Düfte entwickelte man seither zusam- men. Flavigny holt das entstandene Duftalbum, lässt die CD laufen. Er umschreibt seine Empfindungen, schwärmerisch, attributreich.

Draussen wird es dunkel. Die Lichter im Flur sind ge- dämpft. Eigentlich wollten wir seit einer Stunde im Restaurant sein, dann auf ein Konzert. Neben Flavignys Musikfiles vor mir das Hei- ligste, Geheimste, ganz offen: eine Parfumformel. Sieht aus wie ein Excel-Sheet, links die Substanzen, daneben relative Mengenangaben, unten die Kostensumme. Ich entdecke in Flavignys Dateien das Concierto de Aranjuez. «Kannst du es in Gerüche übersetzen?», teste ich ihn. Das Klagen des von Englischhorn und Violinen getragenen Adagios ertönt. Der bekannte zweite Satz beschreibt Trauer und Schmerz, das Loslassen vom Leben nach der Fehlgeburt des ersten Sohnes und die Fürbitte um die Gesundheit der Frau des früh erblindeten spanischen Komponisten Joaquín Rodrigo. Flavignys Augen werden glasig, er wird ganz ruhig: «Die Violine gibt eine Vibration, wie stark geglätteter Moschus mit Zedernholz. Aber es ist eingekleidet in Vanille, schmachtend, süss, schwach.» Der Gesang setzt ein: «Das sind bestimmte hölzerne Noten, das gibt Kraft, hier ist Spannung, es ist fast nostalgisch, aber noch viel mehr traurig. Es hat sehr viel Kraft, etwas Dramatisches, Theatralisches», sagt er. «Es wäre sehr schön, daraus etwas zu machen. Es ist dunkel, bewegend; sehr viele Kontraste, es ist sehr extrem, ich sehe einen Geruch.»

Flavigny übersetzt in Worte, beschreibt Gefühle, Farben, auch Texturen von Stoffen, die er wiederum in Beziehung zu Düften setzt. Es gibt Struktur in seine Assoziationen. Er hat sich eine Sprache geschaffen, die Musik und Düfte verbindet. «Ich habe noch nie zu so etwas gearbeitet, aber es funktioniert sofort. Eigentlich muss ich die Musik verinnerlichen, verstehen. Bei dem Jazzprojekt habe ich mich mit den Musikern immer wieder ausgetauscht. Assoulen war nicht immer gleich einverstanden.» Man ging schliesslich gemeinsam auf Tour, gab «Duftkonzerte», etwa am Jazzfestival Wien. Vorne spielte Assoulen Piano, im Publikum verteilte Flavigny entsprechend parfümierte Papiere. «Es habe die Informationen ver- stärkt, sagten mir die Besucher.» Man verstehe Ideen neu mit Musik. «Eine Parfumkreation wird dadurch bereichert, man startet mit echten Emotionen.»

Ich lasse Bonnie Prince Billys Wolf Among Wolves laufen, diesen Soundtrack des amerikanischen Paradigmenwechsels der 2000er- Jahre. Eine sanfte Westerngitarre begleitet Billys melancholisch- brüchigen Gesang. Flavigny hört Billy zum ersten Mal. «Ich mag das Pure, Simple. Es ist klar wie eine moderne Skulptur. Anderer- seits hat es etwas Romantisches, Süsses. Ich sehe einen holzigen Geschmack und etwas Moschus. Alles ganz simpel, aber nur gute Zutaten. Der Sound ist sehr kohärent, hübsch, fast glücklich. Ich mag die Langsamkeit. Es wäre ein Geruch, den man zum Schlafen anlegt, etwas, das sich langsam entwickelt. Eine süsse Blume, die langsam schwindet, ein Holz, langsam, süss, etwas, das sanfte Müdigkeit auslöst. Süsse Zeder, weisse Zeder, langsam zergehend. Sahnig, blumig, aber nicht berauschend. Keine Gewürze! Aber et- was, das dich umweht. Es wäre ein ziemlich runder Geruch. Nicht zu kompliziert. Hier habe ich was in die Richtung.» Flavigny holt ein Fläschchen vom Tisch, schnuppert daran. «Doch nicht», findet er, «zu sonnig, zu viel Licht.» Es ist spät. Wir müssen los.

«Was ist das? Knoblauch?»

Der Nachtwächter hat uns eingeschlossen. Wir rütteln an Türen, laufen durch die leeren Gänge, Flavigny in schweren Motorradkleidern, er meidet die Metro, ihren Geruch. Er liebt Jazz. Und Rap. Macht Parfums für Sisley und Balmain. Was ist seine Welt?, frage ich mich. Am Nachmittag erklärte mir Jean Guichard, der Leiter der Givaudan-Schule, dass er seine Schüler nicht nach technischen Fähigkeiten selektiere, sondern nach Kreativität. Das Wichtigste sei: «Ein Parfümeur muss vor allem in und mit seiner Zeit leben.» Parfums sollen die Emotionen einer Epoche beschreiben. Natürlich beschäftigt Givaudan eigene Trendforscher, um den Zeitgeist zu jagen. Dann befreit uns der Wachmann.

In meinem Taxi sind die Fenster offen, die Frühlingsnacht riecht nach Gummi auf Teer. Paris wirkt sauberer, aber die soziale Struktur scheint wie vor zehn Jahren – kaum Zukunft.

Wie Flavigny sich die Zukunft vorstellt, wird beim ersten Glas Wein klar. Er hat uns Fensterplätze im Saturne organisiert, im 2ème Arrondissement; eher Kopenhagen als der neue Szenetreff, der es ist. Sommelier Ewen Lemoigne öffnet stolz den Kronkorken eines Tafelweins namens Canon Primeur. Flavigny hebt das Glas zur Nase. Canon Primeur ist ein seltener Muskat-Trollinger von Hirotake Ooka, einem jungen japanischen Winzer, der französische Weine wie zu Grossmutters Zeiten keltert. Dafür zog er in die RhÔne-Gegend, nach Saint-Péray, kaufte Höhlen, rekultivierte Felder und stapft die Beeren mit den Füssen. Ooka verzichtet sogar auf die Beigabe von Sulfiten. Ein technologisches Abenteuer.

«Blumig, wie Pfingstrose, frische violette Rose, Früchte, saurer Apfel», Flavigny ist begeistert: «Dieser Wein ist das Gegenteil von allem, was dieser Weinprediger Robert Parker empfiehlt. Immer nur Holz und Vanille. Die Weine haben keine Vibration, keine Säure mehr!» Flavigny ist erbost. «Alles so künstlich, das tötet den Wein! So ist der Grossteil aller Restaurants, aller Weine in Paris.Die Winzer schaden dem Wein, dem Leben. Das Saturne gefällt mir, weil es die Natur, den Menschen, die Erde respektiert.»

Die Küche des erst 24-jährigen Sven Chartier ist ultralokal. Sie löst in Paris wegen ihrer puritanischen Reinheit und Simplizität Diskussionen aus. Es scheint, als wolle Chartier die geschmackliche Komplexität der Zutaten am liebsten unverändert zur Geltung bringen. Manche finden, der radikale Anspruch greife zu weit. Uns wer- den Speisen aufgetragen, die nur aus äusserst intensiven Kräutern und Blüten bestehen, daran Milchlamm aus den Pyrenäen, Humus aus Schwarzlinsen, ein Schaum aus geräucherter Milch. Durch die Stunden mit Flavigny sind meine Geschmacksnerven sensibilisiert. Nie zuvor hat mich eine Fenchelblüte zum Wanken gebracht. Angeregt und versunken zugleich analysiert Flavigny die Härte eines grünen Spargels, da fällt sein Blick auf eine stecknadelkopfgrosse weisse Blüte. Er schnuppert daran. «Was ist das? Knoblauch?» Eine Tischnachbarin meint, es sei die Blüte des Chinesischen Schnittlauchs. Eine viertelstündige Diskussion entspannt sich, ob sie eventuell aus dem Garten Joël Thiébaults komme, des «Königs des Gemüses» mit einem Marktstand beim Palais de Tokyo. «Bio ist nicht gleich Bio. Es kommt auf viele Faktoren an», urteilt unsere Tischnachbarin. Ein Kellner wird gerufen und klärt auf: Die Kräuter beziehe man aus dem eigenen Garten.

Woher kommt dieser Wille, alles zu kontrollieren, frage ich Flavigny. «Ich finde es hochinteressant, die ganze Wertschöpfungs- kette zu kennen. Wenn ich Brot kaufe, will ich es probieren. Dann kann ich sagen, ob es gut ist oder falsche Chemikalien enthält.» Wie willst du das wissen? «Das riecht man!» Flavigny hält ein Brotstück hoch: «Sie backen mit Honig und Kastanienmehl. Hervorragend. Keine Chemikalien. Ich rieche: Es lebt! Ich gehe nicht in den Supermarkt – aus politischen Gründen. Quantität tötet Qualität.» Im Berufsleben sei es schwierig, solche Ideen durchzusetzen.

Flavigny nimmt an Pitches um Kundenaufträge teil. Auch innerhalb von Givaudan bewerben sich dabei mehrere Parfümeure mit ihren Entwürfen, der beste wird eingereicht. Ist der Auftraggeber angetan, beginnt ein monatelanges, manchmal jahrelanges Hin und Her. Etwa ein Dutzend Projekte hat Flavigny derzeit auf dem Tisch. «Ich muss schnell sein, strategisch denken, die Zielgruppe verstehen, soziodemografische und kulturelle Faktoren im Kopf haben, das geplante Marketing, Allergierichtlinien beachten und dann die Kosten minimieren.» Es gäbe zwei parallele Tendenzen in der Parfumwelt: einerseits Massenmarkt und Chemie, andererseits teure, natürliche Zutaten, exklusive Linien, die von der Story des Produkts lebten. Echtheit allerdings kann Flavigny lange suchen in der Parfumwelt. Die Allergierichtlinien haben die Parfums massiv verändert. Betroffen sind auch viele natürliche Ingredienzien, die nun ersetzt werden müssen.

Wir nehmen noch eine Flasche Wein. Für Flavigny eine Welt aus rotem Schwefel, Erdbeere, einem Hauch Schiesspulver, Pfeffer. Etwa mit vierzehn realisierte der Sohn eines Architekten und einer Museumsleiterin seine Gabe, Gerüche und Geschmäcke identifizieren zu können. Wenn in der Strasse jemand hundert Meter weiter Reis kocht, riecht er das so genau, wie andere den Wasserdampf sehen würden. Flavigny erkennt Menschen an ihrem Geruch. Wenn sie Angst haben, riecht das für ihn wie saurer Schinken. «Ich roch, als Laurent Assoulen sich von seiner Freundin getrennt hatte.» Er selbst hat ein Zedernholzparfum an. Ohne wäre er wohl nackt. Seine Nase werde immer feiner. Heute könne er beim Wandern rie- chen, was hinter dem Hügel liege. Wenn er die Metro mit ihrem typischen Geruch benutzt, muss er sich zwingen, an andere Sachen zu denken. Doch seine starke Wahrnehmung verschaffe ihm auch den Genuss, morgens beim Joggen im Bois de Boulogne den Son- nenaufgang, das beginnende Licht zu riechen. Flavigny kann sich an unangebrochenen Zigarren ergötzen, am Duft eines Whiskys, seiner grossen Sammelleidenschaft. Sein heimlicher, abwegiger Lieblingsgeruch sind schwarze Wachsmalstifte.

Der Geruch verändert das Gehör

Wir treten in die Nacht hinaus. Im nahen Social Club legt der Pariser House-Produzent Kavinsky auf. Meine Nase fühlt sich an wie ein gespitzter Bleistift. Das Publikum ist bunt gemischt. Der Mittlere Orient nutzt gerne natürliche Aromen, Safran, Rosen, Sandelholz, schwer und druckvoll. Einige Asiaten in dezenten, sauberen, frischen Tönen gehen zur Bar. Dort knutschen zwei Lateinamerikanerinnen, blumig, mit Holznoten. Es könnten auch Deutsche sein, aber es fehlen die komfortablen Töne, Vanille und Sandelholz. Russen sind nicht so leicht zu identifizieren, sehr floral im Allgemeinen.

Die Tanzfläche voller Mittzwanziger bebt, doch wir spüren nicht die Bässe, sondern dass sich das Schweisslevel erhöht hat. Schubweise übertönt der Rauch aus dem Fumoir den Schweiss, dann, wenn sich die Tür öffnet. «Der Gestank in den Clubs war eigentlich schlimmer früher; diese Mischung aus Alkohol und Asche.» Schweiss sei trotzdem abstossend, findet Flavigny. Eine Knoblauchwolke lässt ihn zurückweichen. Die Musik sei schlecht, beschwere ich mich. «Die Musik hat sich gar nicht verändert», sagt Flavigny, «es ist der Geruch, der deine Empfindung verändert hat.» Er kann nicht mehr bleiben: «Ich rieche die Männer.»

Es ist halb vier. Flavigny steigt auf sein Motorrad und jagt durch die kühle Sommernacht nach Hause. Er träume oft von Düften, meint er, kurz bevor er losfährt. Er sehe sie wie Skulpturen, die sich über die Zeit verändern. Im Traum trete er an sie heran, forme sie, und morgens schreibe er die Formel nieder. Für Flavigny sind Düfte Gefühle. Sogar im Traum arbeitet er an dieser Welt jenseits der Logik. Surreal, denke ich, atme noch einmal tief die Nacht ein und winke ein Taxi herbei. Das Rauschen des Fahrtwindes und der Geruch der Ledersitze verschmelzen zu einer Sinfonie. <

Hannes Grassegger (1980) schreibt u. a. für «Die Zeit», «Financial Times Deutschland» und den «Tages-Anzeiger» über Kultur und Wirtschaft

...mehr im kommenden

DU Magazin