"Ein neues Wirtschaftssystem entwickeln.“

Vielleicht klingt das in der Krise besonders verlockend: Wenn man genügend Geld hat, hat man Zeit für die Ideen, die einen wirklich interessieren. Und weil man nicht darauf angewiesen ist, kann man sie dann auch mit anderen teilen. Ein wohlhabender Schweizer Unternehmer nahm sich die Zeit, uns sein Wirtschaftssystem mitzuteilen, welches dieses Privileg allen ermöglichen soll.

Aufgezeichnet von Hannes Grassegger

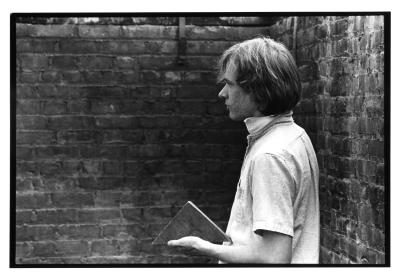

Der eigensinnige Basler Unternehmer Georg Hasler hat ein neues Wirtschaftssystem im Kopf. Er verbindet darin zwei in jüngster Zeit immer häufiger diskutierte ökonomische Konzepte: bedingungsloses Grundeinkommen und eine radikale Veränderung der Eigentumsrechte an Ideen, genannt Freies Wissen. Im IT Bereich sagt man zu freiem Wissen Open Source, und da kommt Hasler auch her. Der drahtige Self-Made Mann ist gelernter Geigenbauer, arbeitete lange als Programmierer und ist nun erfolgreicher Immobilienunternehmer. Hasler ist 38; mag keinen Stress, hat aber in seinem Leben völlig unverhofft ganze Blocks im Basler Zentrum erworben; mit Freunden das gut laufende Basler Café und Kulturzentrum „unternehmen mitte“ (in dem man nichts konsumieren muss und sich trotzdem frei aufhalten darf) begründet und bewegt sich in der eingeschworenen Basler Mäzenatenszene. Kürzlich gab er mir das Manuskript seines ersten Buches in die Hand. Arbeitstitel ist derzeit „Blütenstaubwirtschaft“. Ich bin Ökonom, las sein Werk und dachte, es sei keine Verschwendung von Ressourcen, Georg Haslers Ideen zu diskutieren. Im Folgenden spricht er erstmals über sein demnächst in einem renommierten Schweizer Verlag erscheinendes Konzept.

- Herr Hasler, warum muss sich unser Wirtschaftssystem ändern?

Ich bin der Ansicht, dass wir uns in einem grossen Durcheinander befinden. Wir leben mit den Denkgewohnheiten und Gesetzen einer Industriegesellschaft mitten in einer Informationsgesellschaft. Das passt nicht zusammen und bremst, weil Informationen und Ideen, besonders was ihre Vermehrung betrifft, ganz andere Eigenschaften haben, als Gegenstände. Deshalb sollten wir nicht Ideen wie Gegenstände behandeln sondern ein neues Wirtschaftssystem entwickeln welches dieses Potenzial nützt.

- Was ist der Unterschied zwischen Gegenständen und Informationen hinsichtlich deren wirtschaftlicher Nutzung?

Zwischen einem Stuhl und einer Idee, z.B. der Idee wie man einen Stuhl baut, gibt es einen grundsätzlichen Unterschied. Auf einem Stuhl kann nur eine Person sitzen. Eine bestimmte Idee können beliebig viele Personen gleichzeitig anwenden. Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Stuhl nur einen Besitzer haben kann. Wer das ist, muss geklärt sein, um Streit zu vermeiden. Bei einer Idee ist dieser Streitfall nicht nötig, denn niemandem fehlt etwas, wenn dieselbe Idee von allen gleichzeitig benutzt wird.

- Wie sieht dieses neue Wirtschaftssystem aus?

Ein neues effektiveres und zugleich freieres Wirtschaftssystem orientiert sich am besten an der Natur: verschwenderisch in der Vielfalt, grosszügig in der Weitergabe der Gene und haushälterisch im Umgang mit knappen Ressourcen. Das Industriezeitalter hinterlässt uns das Gegenteil, d.h. materielle Verschwendung und geistiges Eigentum. Resultat ist eine lädiertes Ökosystem und ein stressvoller, für Viele beängstigender Alltag. Ich schlage die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens vor, um u.a. den Produktionszwang sinnloser Güter zu unterbrechen. Und ich denke konsequent weiter in Richtung Open-Source in allen Wissensbereichen.

- Warum nicht einfach Grundeinkommen? Warum noch Open Source?

Das Hauptargument gegen freies Wissen, z.B. freie Musik, ist ja immer die Frage, wovon die Denker, Forscher oder Musiker dann leben sollen. Anscheinend hängen die zwei Fragen eben direkt zusammen.

- Was meinen Sie mit Grundeinkommen?

Wenn das Wort „bedingungslos“ fehlt, dann heisst es nur dass niemand verhungert und dies wurde in den Industriestaaten längst erreicht. Das Problem sind die Bedingungen die daran geknüpft sind. Entscheidend wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen für jede Person ab Geburt; genügend hoch um die echte Wahl zu haben, nicht nur geistige Freiheit, sondern auch die materielle Freiheit zu kündigen und etwas anderes zu tun.

- Open Source bezieht sich auf offene Quellcodes bei Software. Sie meinen damit aber gemeinschaftlichen Besitz an Ideen, freies Wissen?

Man könnte Wissen einfach als kulturelles Erbe betrachten. Wie backt man Brot? Wie ätzt man Computerchips? Kultur heisst Wissen zu teilen, zu verbreiten und weiter zu entwickeln. Würde die Natur ihre frisch mutierten Gene nur gegen Gebühren weitergeben gäbe es keine Evolution.

-Was hiesse freies Wissen denn im Alltag? Z.B. für ein Werbeunternehmen, dass vom Verkauf seiner Idee lebt.

Hier geht es um die wirtschaftliche Unterscheidung zwischen Wissen und Können. Das Können einen konkreten Auftrag umzusetzen würde weiterhin bezahlt. Das Wissen welches dabei entstünde, sollte dem Nächsten sinnvollerweise aber nicht vorenthalten bleiben.

-Welcher Anteil der Wertschöpfung der Wirtschaft wäre von Ihrer Idee betroffen?

Das Wirtschaftssystem ist komplett betroffen weil alles zusammenhängt. Jedoch würde sich Vieles in eine sehr interessante, produktivere Richtung verschieben. Vor allem deswegen, weil der menschliche Kern des Wirtschaftens, das kreative Arbeiten von vielen Hindernissen befreit würde.

-Ist Ihr Vorschlag sozialistisch oder kapitalistisch?

Die zwei Systeme sind für mich wie Mann und Frau. Beide müssen sich ergänzen und für eine Informationsgesellschaft weiterentwickelt werden. Viel weiter.

-Was ist die Natur des Menschen in Ihren Augen? Ist er ein fauler Nutzenmaximierer oder ist von sich aus produktiv?

Natürlich beides. Kinder z.B. wollen einfach etwas tun, vom ersten Tag an. Arbeitslose sind über das Nichts-tun unglücklich obwohl sie Einkommen erhalten. Man möchte also etwas tun. Aber etwas, das Sinn macht. Doch auf die bequemste Art und Weise. Dies herauszufinden ist ja gerade das Lustige beim Arbeiten.

-Kann das bedingungslose Grundeinkommen in Verbindung mit Nationalstaaten überhaupt funktionieren? Würde ein einzelnes Land das Grundeinkommen bedingungslos auszahlen, würde jeder dem dieses System nützte in dieses Land ziehen. Müsste der Staat das Grundeinkommen dann nicht auf Staatsbürger beschränken? Was wäre mit den Nicht-beteiligten Einwohnern eines Landes? Dadurch entstünde doch eine Klassengesellschaft?

Das ist eine schwierige Frage zu der praktische Antworten gefunden werden müssen. Sie zeigt auch, dass ein solches System nicht einfach mal im Kleinen begonnen werden kann sondern nur im grossen Rahmen Sinn macht. Das heisst, die nächste Aufgabe ist es, Modelle zu entwerfen und vorurteilslos theoretische Arbeit zu leisten. Und dann braucht es mutige Entscheidungen. Island wäre ein derzeit ein hervorragender Testfall. Oder man könnte hier in der Schweiz eine Volksabstimmung durchführen. Die Dimension der Entscheidung erinnert mich an Situationen im 19. Jahrhundert, den Moment, als die Sklaverei abgeschafft wurde. Das hatten wir schon länger nicht mehr.

-Würde das Einführen von Freiem Wissen einer Verpflichtung gleichkommen, alle Ideen immer allen preis zu geben?

„Eigentum“ ist kein Naturgesetz sondern ein Rechtstitel, d.h. eine kulturelle Erfindung. Die Frage ist also, welche Dinge „eigentumsfähig“ sein sollen. Das muss ständig neu definiert werden. Früher zählten zum Beispiel auch Menschen, also Sklaven zum Eigentum. Das wurde abgeschafft. Dafür wurden in den letzten Jahrzehnten Eigentumstitel auf biologische und physikalische Entdeckungen vergeben. Das ist neu und ich meine katastrophal. Diese Gebiete sind wirtschaftlich wesentlich relevanter als das Downloaden von Musik oder Software, aber weniger sichtbar.

-Das jetzige Urheberrechtsystem ist doch klasse: Jeder kann jede Idee freigeben, wenn er will. Darüber hinaus hat er die Freiheit, für sich zu reservieren, was ihm zusteht: Patente etc. Würde Ihr Vorschlag diese Möglichkeiten nehmen, wäre die Freiheit des Einzelnen geringer. Ist Ihr System unliberal?

So frei ist das gar nicht derzeit. Wer z.B. Mitglied bei der GEMA ist, darf nicht mehr unter Creativ Commons [einem flexibleren Urheberrechtssystem; d. Red.] veröffentlichen. Wer an der Universität oder in Firmen forscht, unterliegt strikten Regeln.

-Wer steht hinter der Idee der Kombination freien Wissens und des bedingungslosen Grundeinkommens und würden Sie davon profitieren?

Es ist nicht nur meine Idee. Am bedingungslosen Grundeinkommen und an Open Source arbeiten Viele seit langem. Ich setze mich einfach dafür ein, weil mir beides eine logische Lösung scheint, um eine nachhaltigere, lustvollere Welt zu schaffen, die auch unserer Technologie entspricht.

-Woran wird Ihre Idee scheitern?

So denke ich nicht.

-Wenn Sie für Freies Wissen sind: Gibt es ihr Buch dann kostenlos im Internet? Und darf jeder es einfach umschreiben und weiterverbreiten?

Downloaden klar. Aber gedruckte Bücher sind schöner zum Lesen. Den Text umschreiben? Nein. Aber die Ideen nehmen und selber weiterdenken – hoffentlich.

Aufgezeichnet von Hannes Grassegger

Der eigensinnige Basler Unternehmer Georg Hasler hat ein neues Wirtschaftssystem im Kopf. Er verbindet darin zwei in jüngster Zeit immer häufiger diskutierte ökonomische Konzepte: bedingungsloses Grundeinkommen und eine radikale Veränderung der Eigentumsrechte an Ideen, genannt Freies Wissen. Im IT Bereich sagt man zu freiem Wissen Open Source, und da kommt Hasler auch her. Der drahtige Self-Made Mann ist gelernter Geigenbauer, arbeitete lange als Programmierer und ist nun erfolgreicher Immobilienunternehmer. Hasler ist 38; mag keinen Stress, hat aber in seinem Leben völlig unverhofft ganze Blocks im Basler Zentrum erworben; mit Freunden das gut laufende Basler Café und Kulturzentrum „unternehmen mitte“ (in dem man nichts konsumieren muss und sich trotzdem frei aufhalten darf) begründet und bewegt sich in der eingeschworenen Basler Mäzenatenszene. Kürzlich gab er mir das Manuskript seines ersten Buches in die Hand. Arbeitstitel ist derzeit „Blütenstaubwirtschaft“. Ich bin Ökonom, las sein Werk und dachte, es sei keine Verschwendung von Ressourcen, Georg Haslers Ideen zu diskutieren. Im Folgenden spricht er erstmals über sein demnächst in einem renommierten Schweizer Verlag erscheinendes Konzept.

- Herr Hasler, warum muss sich unser Wirtschaftssystem ändern?

Ich bin der Ansicht, dass wir uns in einem grossen Durcheinander befinden. Wir leben mit den Denkgewohnheiten und Gesetzen einer Industriegesellschaft mitten in einer Informationsgesellschaft. Das passt nicht zusammen und bremst, weil Informationen und Ideen, besonders was ihre Vermehrung betrifft, ganz andere Eigenschaften haben, als Gegenstände. Deshalb sollten wir nicht Ideen wie Gegenstände behandeln sondern ein neues Wirtschaftssystem entwickeln welches dieses Potenzial nützt.

- Was ist der Unterschied zwischen Gegenständen und Informationen hinsichtlich deren wirtschaftlicher Nutzung?

Zwischen einem Stuhl und einer Idee, z.B. der Idee wie man einen Stuhl baut, gibt es einen grundsätzlichen Unterschied. Auf einem Stuhl kann nur eine Person sitzen. Eine bestimmte Idee können beliebig viele Personen gleichzeitig anwenden. Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Stuhl nur einen Besitzer haben kann. Wer das ist, muss geklärt sein, um Streit zu vermeiden. Bei einer Idee ist dieser Streitfall nicht nötig, denn niemandem fehlt etwas, wenn dieselbe Idee von allen gleichzeitig benutzt wird.

- Wie sieht dieses neue Wirtschaftssystem aus?

Ein neues effektiveres und zugleich freieres Wirtschaftssystem orientiert sich am besten an der Natur: verschwenderisch in der Vielfalt, grosszügig in der Weitergabe der Gene und haushälterisch im Umgang mit knappen Ressourcen. Das Industriezeitalter hinterlässt uns das Gegenteil, d.h. materielle Verschwendung und geistiges Eigentum. Resultat ist eine lädiertes Ökosystem und ein stressvoller, für Viele beängstigender Alltag. Ich schlage die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens vor, um u.a. den Produktionszwang sinnloser Güter zu unterbrechen. Und ich denke konsequent weiter in Richtung Open-Source in allen Wissensbereichen.

- Warum nicht einfach Grundeinkommen? Warum noch Open Source?

Das Hauptargument gegen freies Wissen, z.B. freie Musik, ist ja immer die Frage, wovon die Denker, Forscher oder Musiker dann leben sollen. Anscheinend hängen die zwei Fragen eben direkt zusammen.

- Was meinen Sie mit Grundeinkommen?

Wenn das Wort „bedingungslos“ fehlt, dann heisst es nur dass niemand verhungert und dies wurde in den Industriestaaten längst erreicht. Das Problem sind die Bedingungen die daran geknüpft sind. Entscheidend wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen für jede Person ab Geburt; genügend hoch um die echte Wahl zu haben, nicht nur geistige Freiheit, sondern auch die materielle Freiheit zu kündigen und etwas anderes zu tun.

- Open Source bezieht sich auf offene Quellcodes bei Software. Sie meinen damit aber gemeinschaftlichen Besitz an Ideen, freies Wissen?

Man könnte Wissen einfach als kulturelles Erbe betrachten. Wie backt man Brot? Wie ätzt man Computerchips? Kultur heisst Wissen zu teilen, zu verbreiten und weiter zu entwickeln. Würde die Natur ihre frisch mutierten Gene nur gegen Gebühren weitergeben gäbe es keine Evolution.

-Was hiesse freies Wissen denn im Alltag? Z.B. für ein Werbeunternehmen, dass vom Verkauf seiner Idee lebt.

Hier geht es um die wirtschaftliche Unterscheidung zwischen Wissen und Können. Das Können einen konkreten Auftrag umzusetzen würde weiterhin bezahlt. Das Wissen welches dabei entstünde, sollte dem Nächsten sinnvollerweise aber nicht vorenthalten bleiben.

-Welcher Anteil der Wertschöpfung der Wirtschaft wäre von Ihrer Idee betroffen?

Das Wirtschaftssystem ist komplett betroffen weil alles zusammenhängt. Jedoch würde sich Vieles in eine sehr interessante, produktivere Richtung verschieben. Vor allem deswegen, weil der menschliche Kern des Wirtschaftens, das kreative Arbeiten von vielen Hindernissen befreit würde.

-Ist Ihr Vorschlag sozialistisch oder kapitalistisch?

Die zwei Systeme sind für mich wie Mann und Frau. Beide müssen sich ergänzen und für eine Informationsgesellschaft weiterentwickelt werden. Viel weiter.

-Was ist die Natur des Menschen in Ihren Augen? Ist er ein fauler Nutzenmaximierer oder ist von sich aus produktiv?

Natürlich beides. Kinder z.B. wollen einfach etwas tun, vom ersten Tag an. Arbeitslose sind über das Nichts-tun unglücklich obwohl sie Einkommen erhalten. Man möchte also etwas tun. Aber etwas, das Sinn macht. Doch auf die bequemste Art und Weise. Dies herauszufinden ist ja gerade das Lustige beim Arbeiten.

-Kann das bedingungslose Grundeinkommen in Verbindung mit Nationalstaaten überhaupt funktionieren? Würde ein einzelnes Land das Grundeinkommen bedingungslos auszahlen, würde jeder dem dieses System nützte in dieses Land ziehen. Müsste der Staat das Grundeinkommen dann nicht auf Staatsbürger beschränken? Was wäre mit den Nicht-beteiligten Einwohnern eines Landes? Dadurch entstünde doch eine Klassengesellschaft?

Das ist eine schwierige Frage zu der praktische Antworten gefunden werden müssen. Sie zeigt auch, dass ein solches System nicht einfach mal im Kleinen begonnen werden kann sondern nur im grossen Rahmen Sinn macht. Das heisst, die nächste Aufgabe ist es, Modelle zu entwerfen und vorurteilslos theoretische Arbeit zu leisten. Und dann braucht es mutige Entscheidungen. Island wäre ein derzeit ein hervorragender Testfall. Oder man könnte hier in der Schweiz eine Volksabstimmung durchführen. Die Dimension der Entscheidung erinnert mich an Situationen im 19. Jahrhundert, den Moment, als die Sklaverei abgeschafft wurde. Das hatten wir schon länger nicht mehr.

-Würde das Einführen von Freiem Wissen einer Verpflichtung gleichkommen, alle Ideen immer allen preis zu geben?

„Eigentum“ ist kein Naturgesetz sondern ein Rechtstitel, d.h. eine kulturelle Erfindung. Die Frage ist also, welche Dinge „eigentumsfähig“ sein sollen. Das muss ständig neu definiert werden. Früher zählten zum Beispiel auch Menschen, also Sklaven zum Eigentum. Das wurde abgeschafft. Dafür wurden in den letzten Jahrzehnten Eigentumstitel auf biologische und physikalische Entdeckungen vergeben. Das ist neu und ich meine katastrophal. Diese Gebiete sind wirtschaftlich wesentlich relevanter als das Downloaden von Musik oder Software, aber weniger sichtbar.

-Das jetzige Urheberrechtsystem ist doch klasse: Jeder kann jede Idee freigeben, wenn er will. Darüber hinaus hat er die Freiheit, für sich zu reservieren, was ihm zusteht: Patente etc. Würde Ihr Vorschlag diese Möglichkeiten nehmen, wäre die Freiheit des Einzelnen geringer. Ist Ihr System unliberal?

So frei ist das gar nicht derzeit. Wer z.B. Mitglied bei der GEMA ist, darf nicht mehr unter Creativ Commons [einem flexibleren Urheberrechtssystem; d. Red.] veröffentlichen. Wer an der Universität oder in Firmen forscht, unterliegt strikten Regeln.

-Wer steht hinter der Idee der Kombination freien Wissens und des bedingungslosen Grundeinkommens und würden Sie davon profitieren?

Es ist nicht nur meine Idee. Am bedingungslosen Grundeinkommen und an Open Source arbeiten Viele seit langem. Ich setze mich einfach dafür ein, weil mir beides eine logische Lösung scheint, um eine nachhaltigere, lustvollere Welt zu schaffen, die auch unserer Technologie entspricht.

-Woran wird Ihre Idee scheitern?

So denke ich nicht.

-Wenn Sie für Freies Wissen sind: Gibt es ihr Buch dann kostenlos im Internet? Und darf jeder es einfach umschreiben und weiterverbreiten?

Downloaden klar. Aber gedruckte Bücher sind schöner zum Lesen. Den Text umschreiben? Nein. Aber die Ideen nehmen und selber weiterdenken – hoffentlich.

hannes1 - 22. Mär, 20:26