Die kommerziellste Kunstschule der Welt.

EIn Besuch in der vielleicht kommerziellsten Kunstschule der Welt. Hier sollen Studenten lernen, wie der Rubel rollt.

Von Hannes Grassegger

In der flackernden Hitze auf den Hügeln von Pasadena thront der schwarze Stahlkasten mit den riesigen Fenstern wie eine lange Brücke über einem ausgetrockneten Flussbett. Unten drückt der Smog auf Los Angeles. Oben beim Campus ist die Luft gut. Das Art Center College of Design gehört laut «US-News» und «Business Week» zu den amerikanischen Spitzenuniversitäten für Design und Kunst. Im Bereich Industriedesign ist es gar die Nummer eins, allen voran im Transportation Design. Ein Drittel aller amerikanischen Autos werden laut Schätzung der Schule von Art-Center-Absolventen gestaltet. Die Fahrzeuge aus «Tron» und «Blade Runner»; aber auch mancher Ferrari und Mercedes kommen von hier; der ehemalige Chefdesigner von BMW studierte am Art Center.

Bekannt wurde das College für seine Kriegsfotografen, es folgten die Autodesigner, dann kam 1976 das Filmdepartment. Regisseur Zach Snyder («300») oder Oscar-Gewinner Roger Avary (Co-Autor von «Pulp Fiction») lernten hier. Als erste Universität der USA lehrt es seit kurzem Filmen in 3-D. Wegen des Studiengangs Designmatters erhielt das Art Center 2003 die Anerkennung als Nichtregierungsorganisation NGO (siehe auch Interview nebenan).

«Transformers» als Vorbild

Nicht allein die Freude am Fortschritt, vielmehr der Erfolg vieler Absolventen zeichnet die Schule aus. Etwa 80 Prozent aller Art-Center-Filmabgänger finden innert eines Jahres einen Job in der Filmindustrie. Das ist erstaunlich. Und liegt an der Ausrichtung der Schule: Das Art Center ist die vielleicht kommerziellste Kunstschule der Welt. Hier sollen Künstler und Designer lernen, mit ihrer Passion Geld zu machen. Von Kunst und Kommerz als Gegensätze halten die Kalifornier nichts.

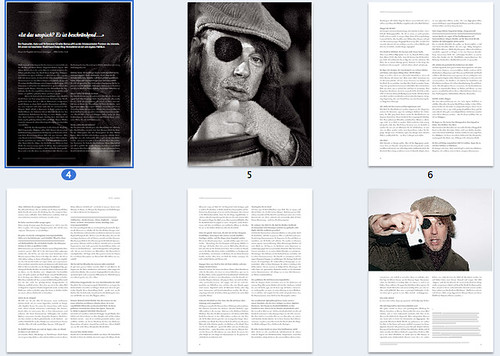

Im Filmdepartment nennt der hünenhafte Leiter Ross LaManna (u. a. Macher von «Rush Hour») lachend sein Erfolgskriterium: «Wenn es nicht auf 4000 Leinwänden läuft, dann frag dich mal, was du da tust.» Für LaManna ist Regisseur Michael Bay ein Vorbild. Der Art-Center-Absolvent Bay gewann zwar 2010 gleich drei Goldene Erdbeeren (unter anderem für die schlechteste Regie) für seinen zweiten «Transformers»-Streifen, spielte damit aber mit über 800 Millionen Dollar einen der grössten Erfolge der Filmgeschichte ein.

«Sieben der zehn Finalisten des nationalen Werbefilm-Awards 2011 waren Art-Center-Schüler. Wir sind voll kommerziell. Unsere Leute sollen starke visuelle Erzähler sein», sagt LaManna. Derzeit lernen 90 Bachelor- und 50 Master-Studenten bei 32 Lehrkräften. Die meisten unterrichten Teilzeit, da LaManna nur Praktiker aus grossen Hollywood-Produktionen lehren lässt.

LaMannas Konzept gleicht dem aller Art-Center-Departments: loslegen, Skripte schreiben, arbeiten, wie wenn es echt wäre, wenig Theorie, dafür sofort im hauseigenen Studio drehen. Sommerferien gibt es nicht, statt wie anderswo zwei Semester pro Jahr gibt es hier drei Trimester zu je 14 Wochen. Zusätzlich gibt es Kurse zur Vermarktung. «Unsere Pitching-Klasse lässt den Leuten das Blut in den Adern gefrieren. Da lade ich bekannte Produzenten ein, deren Aufmerksamkeit die Schüler gewinnen sollen. Die Produzenten telefonieren mitten im Screening, essen, gehen raus. Wie echt.» Nach dem Abschluss sollen die Absolventen loslegen können. Zum Curriculum gehören auch Praktika, am besten bei den bekanntesten Leuten, die LaManna auftreiben kann. «Wir sind bei Hollywood. Ich ruf da einfach an.»

Jeder Vierte wird abgelehnt

Auch Laurence Dreiband, Leiter der Fakultät Bildende Kunst, hält den Begriff Applied Art hoch: zwei Drittel praktische Ausbildung im Studio, ein Drittel Know-how, Netzwerk, Assistenzen. Er bietet Pflichtkurse zum Umgang mit Galerien, zu Urheberrechten und zur Lagerung der Werke. Darüber hinaus helfe man, künstlerische Fähigkeiten zu fördern, die ein alternatives Einkommen zur Subventionierung des Kunstschaffens bieten könnten. Es gelte Wissen zu transferieren. «Manche assistieren mit geschultem Auge drei Monate beim Film, statt im Café auszuhelfen. Anschliessend haben sie Zeit und Geld für ihre Kunst.» Dreiband erklärt die praktische Ausrichtung des College mit der Verwurzelung in der Wirtschaftskrise der 1930er, der Gründungszeit des Art Centers: «Damals ging es für Künstler ums Überleben.»

Die Ausbildung kostet aktuell 16 296 Dollar pro Term. Das macht für ein Bachelor-Studium etwa 111 000 Franken. Das American Film Institute, derzeit beste Filmschule weltweit, verlangt 72 000 Franken. Auch wenn 80 Prozent der Studenten Zuschüsse erhalten - viele überlegen sich die Investition lange. Die meisten ArtCenter-Studenten sind Mitte zwanzig und haben bereits eine Ausbildung hinter sich. In langen Vorgesprächen, oft über mehrer Monate wird versucht herauszufinden, ob das Art Center der richtige Ort ist. Erst im Anschluss folgt ein formelles Bewerbungsverfahren. Bei dem im vergangenen Jahr 26 Prozent abgelehnt wurden.

Zum Thema: Studiengang Designmatters am Art Center Pasadena

Wie man als Designer in soziale Berufe kommt.

Ein Studiengang, der das Art Center in Pasadena zur weltweit ersten Designschule mit offizieller Anerkennung als Nichtregierungsorganisation durch die UN werden liess.

Mit Studiengangsleiterin Mariana Amatullo sprach Hannes Grassegger

Was ist Designmatters?

Das ist eine Bachelor-Studienvertiefung und ein Department am Art Center Pasadena. Wir nutzen den praktischen Ansatz des College, um die Studenten an der Lösung echter Probleme zu beteiligen.

Um was für Probleme geht es?

Wir befassen uns mit Gesundheitsfragen, nachhaltiger Entwicklung, sozialem Unternehmertum und Ähnlichem. Es kommen Probleme aus Wirtschaft, Technik, Anthropologie zusammen. Die Arbeit der Studierenden ist sehr interdisziplinär.

Wie kommen Sie zu den Aufträgen?

Institutionen und Projekte kontaktieren uns mit Problemstellungen und Ideen. Wenn etwas lehrreich für die Studenten ist und gleichzeitig echte soziale Auswirkungen in grösserem Massstab haben kann, bringen wir das als Aufgabe für die Studenten ein.

Wie sehen solche Arbeiten konkret aus, was bewirken sie?

In Chile beispielsweise haben zwölf Studenten für Slumbewohner vor Ort Methoden entwickelt, die ihnen einen würdigeren und hygienischeren Umgang mit Wasser erlauben. Das waren Tretpumpen, um sich zu duschen, Halterungen für Spülbecken, ein Infosystem, um die vielfältigen Lösungen, die Leute erfunden hatten, zu verbreiten und zu archivieren. Und eine Gemeinschaftswaschküche, die als soziales Zentrum funktioniert. Nach dem Erdbeben hat Unilever zusammen mit uns und der chilenischen Regierung zehn solcher Waschzentren installiert. Alle profitieren. Ein Private-Public-Partnership.

Ihre Schule ist eine Nichtregierungsorganisation, eine NGO. Was bedeutet das für die Studenten?

Wir sind als einzige amerikanische Designschule seit 2003 bei der UNO und anderen überstaatlichen Organisationen als NGO registriert. Das bringt uns Glaubwürdigkeit und ermöglicht unseren Studenten, an spannenden Projekten teilzunehmen. Sie können leichter in Organisationen einsteigen, um dort Praktika und Jobs zu finden. Unser Netzwerk ist in all den Jahren gewachsen. Wir können damit Designern einen Weg in den sozialen Bereich zeigen.

Was sind die neuesten Themen?

Wir haben im Mediendesign-Department den neuen Kurs «Media Design Matters» angesetzt. Dort geht es beispielsweise um das Entwickeln von sozialen Netzwerkansätzen, um Wandel zu ermöglichen. So, wie kürzlich Facebook und Twitter in der arabischen Welt eingesetzt wurden.

Zur Person:

Mariana Amatullo

Die Designmatters- Studiengangleiterin hat am Art Center Pasadena einen weltweit einzigartigen Studienansatz mitaufgebaut.

Von Hannes Grassegger

In der flackernden Hitze auf den Hügeln von Pasadena thront der schwarze Stahlkasten mit den riesigen Fenstern wie eine lange Brücke über einem ausgetrockneten Flussbett. Unten drückt der Smog auf Los Angeles. Oben beim Campus ist die Luft gut. Das Art Center College of Design gehört laut «US-News» und «Business Week» zu den amerikanischen Spitzenuniversitäten für Design und Kunst. Im Bereich Industriedesign ist es gar die Nummer eins, allen voran im Transportation Design. Ein Drittel aller amerikanischen Autos werden laut Schätzung der Schule von Art-Center-Absolventen gestaltet. Die Fahrzeuge aus «Tron» und «Blade Runner»; aber auch mancher Ferrari und Mercedes kommen von hier; der ehemalige Chefdesigner von BMW studierte am Art Center.

Bekannt wurde das College für seine Kriegsfotografen, es folgten die Autodesigner, dann kam 1976 das Filmdepartment. Regisseur Zach Snyder («300») oder Oscar-Gewinner Roger Avary (Co-Autor von «Pulp Fiction») lernten hier. Als erste Universität der USA lehrt es seit kurzem Filmen in 3-D. Wegen des Studiengangs Designmatters erhielt das Art Center 2003 die Anerkennung als Nichtregierungsorganisation NGO (siehe auch Interview nebenan).

«Transformers» als Vorbild

Nicht allein die Freude am Fortschritt, vielmehr der Erfolg vieler Absolventen zeichnet die Schule aus. Etwa 80 Prozent aller Art-Center-Filmabgänger finden innert eines Jahres einen Job in der Filmindustrie. Das ist erstaunlich. Und liegt an der Ausrichtung der Schule: Das Art Center ist die vielleicht kommerziellste Kunstschule der Welt. Hier sollen Künstler und Designer lernen, mit ihrer Passion Geld zu machen. Von Kunst und Kommerz als Gegensätze halten die Kalifornier nichts.

Im Filmdepartment nennt der hünenhafte Leiter Ross LaManna (u. a. Macher von «Rush Hour») lachend sein Erfolgskriterium: «Wenn es nicht auf 4000 Leinwänden läuft, dann frag dich mal, was du da tust.» Für LaManna ist Regisseur Michael Bay ein Vorbild. Der Art-Center-Absolvent Bay gewann zwar 2010 gleich drei Goldene Erdbeeren (unter anderem für die schlechteste Regie) für seinen zweiten «Transformers»-Streifen, spielte damit aber mit über 800 Millionen Dollar einen der grössten Erfolge der Filmgeschichte ein.

«Sieben der zehn Finalisten des nationalen Werbefilm-Awards 2011 waren Art-Center-Schüler. Wir sind voll kommerziell. Unsere Leute sollen starke visuelle Erzähler sein», sagt LaManna. Derzeit lernen 90 Bachelor- und 50 Master-Studenten bei 32 Lehrkräften. Die meisten unterrichten Teilzeit, da LaManna nur Praktiker aus grossen Hollywood-Produktionen lehren lässt.

LaMannas Konzept gleicht dem aller Art-Center-Departments: loslegen, Skripte schreiben, arbeiten, wie wenn es echt wäre, wenig Theorie, dafür sofort im hauseigenen Studio drehen. Sommerferien gibt es nicht, statt wie anderswo zwei Semester pro Jahr gibt es hier drei Trimester zu je 14 Wochen. Zusätzlich gibt es Kurse zur Vermarktung. «Unsere Pitching-Klasse lässt den Leuten das Blut in den Adern gefrieren. Da lade ich bekannte Produzenten ein, deren Aufmerksamkeit die Schüler gewinnen sollen. Die Produzenten telefonieren mitten im Screening, essen, gehen raus. Wie echt.» Nach dem Abschluss sollen die Absolventen loslegen können. Zum Curriculum gehören auch Praktika, am besten bei den bekanntesten Leuten, die LaManna auftreiben kann. «Wir sind bei Hollywood. Ich ruf da einfach an.»

Jeder Vierte wird abgelehnt

Auch Laurence Dreiband, Leiter der Fakultät Bildende Kunst, hält den Begriff Applied Art hoch: zwei Drittel praktische Ausbildung im Studio, ein Drittel Know-how, Netzwerk, Assistenzen. Er bietet Pflichtkurse zum Umgang mit Galerien, zu Urheberrechten und zur Lagerung der Werke. Darüber hinaus helfe man, künstlerische Fähigkeiten zu fördern, die ein alternatives Einkommen zur Subventionierung des Kunstschaffens bieten könnten. Es gelte Wissen zu transferieren. «Manche assistieren mit geschultem Auge drei Monate beim Film, statt im Café auszuhelfen. Anschliessend haben sie Zeit und Geld für ihre Kunst.» Dreiband erklärt die praktische Ausrichtung des College mit der Verwurzelung in der Wirtschaftskrise der 1930er, der Gründungszeit des Art Centers: «Damals ging es für Künstler ums Überleben.»

Die Ausbildung kostet aktuell 16 296 Dollar pro Term. Das macht für ein Bachelor-Studium etwa 111 000 Franken. Das American Film Institute, derzeit beste Filmschule weltweit, verlangt 72 000 Franken. Auch wenn 80 Prozent der Studenten Zuschüsse erhalten - viele überlegen sich die Investition lange. Die meisten ArtCenter-Studenten sind Mitte zwanzig und haben bereits eine Ausbildung hinter sich. In langen Vorgesprächen, oft über mehrer Monate wird versucht herauszufinden, ob das Art Center der richtige Ort ist. Erst im Anschluss folgt ein formelles Bewerbungsverfahren. Bei dem im vergangenen Jahr 26 Prozent abgelehnt wurden.

Zum Thema: Studiengang Designmatters am Art Center Pasadena

Wie man als Designer in soziale Berufe kommt.

Ein Studiengang, der das Art Center in Pasadena zur weltweit ersten Designschule mit offizieller Anerkennung als Nichtregierungsorganisation durch die UN werden liess.

Mit Studiengangsleiterin Mariana Amatullo sprach Hannes Grassegger

Was ist Designmatters?

Das ist eine Bachelor-Studienvertiefung und ein Department am Art Center Pasadena. Wir nutzen den praktischen Ansatz des College, um die Studenten an der Lösung echter Probleme zu beteiligen.

Um was für Probleme geht es?

Wir befassen uns mit Gesundheitsfragen, nachhaltiger Entwicklung, sozialem Unternehmertum und Ähnlichem. Es kommen Probleme aus Wirtschaft, Technik, Anthropologie zusammen. Die Arbeit der Studierenden ist sehr interdisziplinär.

Wie kommen Sie zu den Aufträgen?

Institutionen und Projekte kontaktieren uns mit Problemstellungen und Ideen. Wenn etwas lehrreich für die Studenten ist und gleichzeitig echte soziale Auswirkungen in grösserem Massstab haben kann, bringen wir das als Aufgabe für die Studenten ein.

Wie sehen solche Arbeiten konkret aus, was bewirken sie?

In Chile beispielsweise haben zwölf Studenten für Slumbewohner vor Ort Methoden entwickelt, die ihnen einen würdigeren und hygienischeren Umgang mit Wasser erlauben. Das waren Tretpumpen, um sich zu duschen, Halterungen für Spülbecken, ein Infosystem, um die vielfältigen Lösungen, die Leute erfunden hatten, zu verbreiten und zu archivieren. Und eine Gemeinschaftswaschküche, die als soziales Zentrum funktioniert. Nach dem Erdbeben hat Unilever zusammen mit uns und der chilenischen Regierung zehn solcher Waschzentren installiert. Alle profitieren. Ein Private-Public-Partnership.

Ihre Schule ist eine Nichtregierungsorganisation, eine NGO. Was bedeutet das für die Studenten?

Wir sind als einzige amerikanische Designschule seit 2003 bei der UNO und anderen überstaatlichen Organisationen als NGO registriert. Das bringt uns Glaubwürdigkeit und ermöglicht unseren Studenten, an spannenden Projekten teilzunehmen. Sie können leichter in Organisationen einsteigen, um dort Praktika und Jobs zu finden. Unser Netzwerk ist in all den Jahren gewachsen. Wir können damit Designern einen Weg in den sozialen Bereich zeigen.

Was sind die neuesten Themen?

Wir haben im Mediendesign-Department den neuen Kurs «Media Design Matters» angesetzt. Dort geht es beispielsweise um das Entwickeln von sozialen Netzwerkansätzen, um Wandel zu ermöglichen. So, wie kürzlich Facebook und Twitter in der arabischen Welt eingesetzt wurden.

Zur Person:

Mariana Amatullo

Die Designmatters- Studiengangleiterin hat am Art Center Pasadena einen weltweit einzigartigen Studienansatz mitaufgebaut.

hannes1 - 12. Sep, 08:34